Важность Северного морского пути для России сложно переоценить. Сегодня это значимая артерия экономики страны и основа торгово-логистических связей с зарубежными странами. Однако проход по такому маршруту непростой. Существующие магистрали были построены очень давно и исчерпали свои резервы. В белорусской компании ЗАО «Струнные технологии» разработали альтернативный проект для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов и пассажиров – сухопутный дублер Северного морского пути. О том, как проект дублера СМП от UST Inc. может стать альтернативой другим видам транспорта, поговорили с генеральным конструктором компании Анатолием Юницким, автором и идейным вдохновителем этого проекта.

Два оптимальных маршрута для перевозок

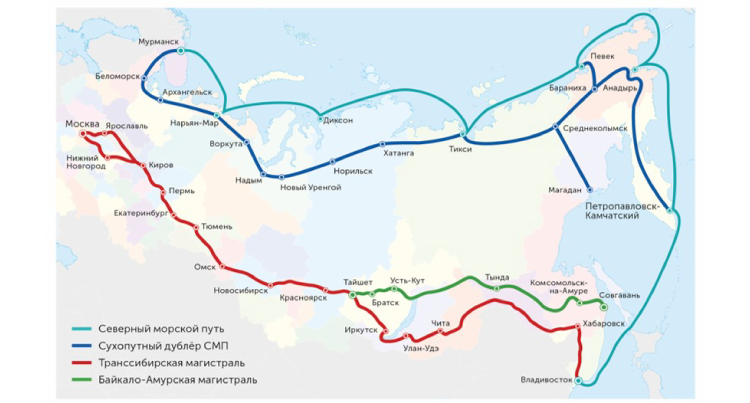

Для сухопутного дублера СМП компанией UST Inc. (ЗАО «Струнные технологии») были разработаны два возможных маршрута:

«Мурманск – Петропавловск-Камчатский» (с ответвлениями до северных портов Певек, Магадан, Тикси) дублирует СМП, проходя по материковой части Арктики. Крайние точки Мурманск и Петропавловск-Камчатский обеспечат доставку грузов на суда ледового класса, позволят наладить магистральный транзит и могут содействовать обслуживанию ледокольного флота.

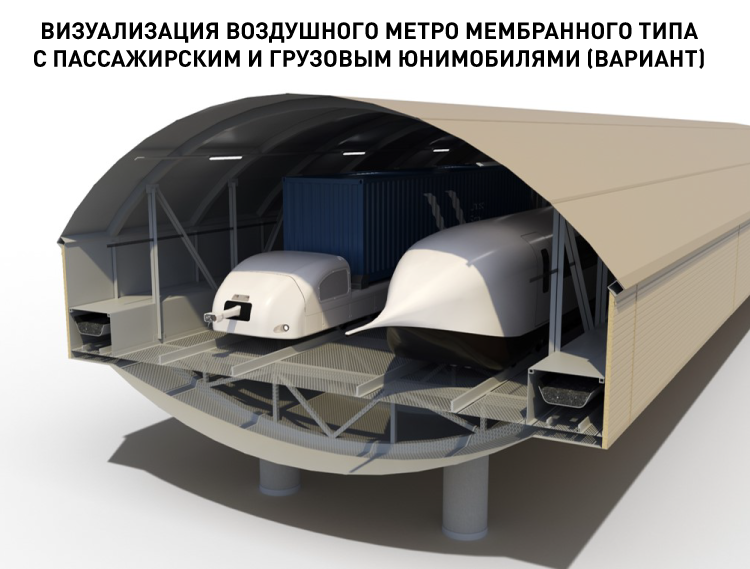

Внешне проект представляет собой размещенный на опорах тоннель, внутри которого на скорости до 360 км/ч перевозятся грузы и пассажиры. По сравнению с альтернативами ДСМП предлагает максимально быструю доставку грузов при существенно меньшей материалоемкости всего проекта, а, следовательно, и меньшей стоимости, что принципиально с учетом длины маршрута. Такое решение сможет сыграть важную роль в освоении арктических территорий и способствовать развитию экономики Российской Федерации.

«Архангельск – Магадан» позволит установить сообщение между СМП, БАМом и Транссибом и тем самым связать транспортные артерии России, отдаленные территориально регионы страны.

Ориентировочная протяженность маршрута составляет 10 600 км. Перевозки будет осуществлять крупномасштабный транспортно-инфраструктурный комплекс производительностью порядка 100 млн тонн грузов в год.

Технические особенности проекта

Адаптация под суровые условия Арктики потребовала проведения многочисленных исследований и разработок новых конструкций, способных выдержать местные климатические условия. Специально для арктического комплекса uST был спроектирован тоннель мембранного типа и ряд других решений.

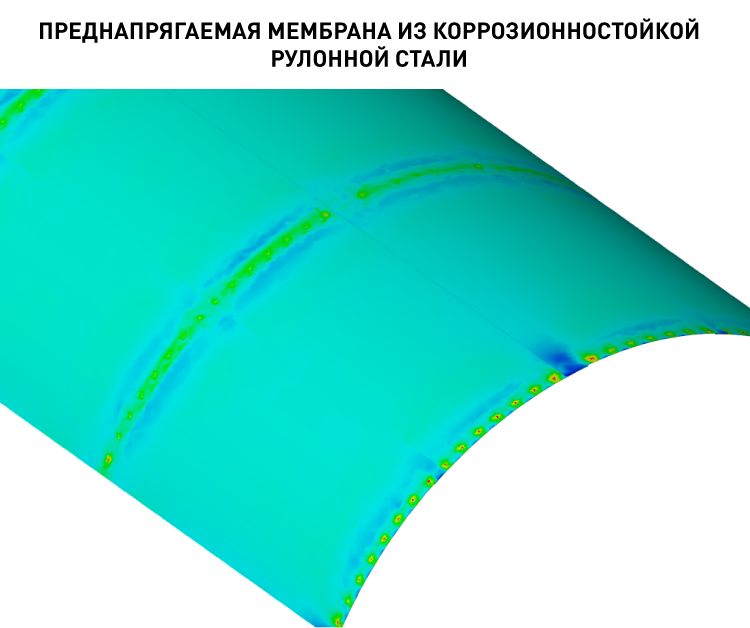

Инженеры компании изучили напряженные состояния мембран, в том числе места фиксации к ферменным конструкциям. Согласно расчетам, предварительно напряженная мембрана выдерживает циклические нормативные нагрузки. Места фиксации мембран к шпангоутам тоннеля также обеспечивают предъявляемые к конструкции требования по надежности и восприятию циклических нагрузок.

Использование преднапрягаемой мембраны значительно улучшает условия эксплуатации транспорта и путевой структуры. Особенность мембранного несущего каркаса тоннеля – коррозионностойкая рулонная сталь. Мембрана защищает высокоскоростной подвижной состав и путевую структуру от негативного воздействия погодно-климатических факторов Арктики: снега и снежных заносов зимой, а также сильных ветров, дующих и зимой, и летом, что, в свою очередь, обеспечивает безопасность и комфорт высокоскоростных перевозок в Арктике.

Разработке проекта дублера предшествовал ряд исследований, проводимых инженерными подразделениями компании. Были изучены:

- возможности, способы и технологии стабилизации многолетнемерзлых грунтов. Например, использование сезонно действующих охлаждающих устройств и систем, способных поддерживать грунты в требуемом мерзлом состоянии круглогодично;

- способы и технологии, которые позволят смонтировать мембранный воздушный тоннель на анкерные и промежуточные опоры, построенные на многолетнемерзлых грунтах. Монтаж опоры ведется безземельным способом, поэтому значительно снижается объем строительства временных подъездных дорог;

- необходимая сила натяжения мембранного воздушного тоннеля на анкерные опоры. Необходимое натяжение создается не только канатами, но и самой мембраной, которая одновременно дно и крыша тоннеля. На величину силы натяжения влияет длина пролетов, воспринимая нагрузку от силы тяжести самого тоннеля и веса перемещающихся транспортных средств. Напряжение в мембранах рассчитывалось таким образом, чтобы выдержать более 10 млн циклов нагружения, обеспечив тем самым требуемую долговечность конструкции;

- поведение мембранного воздушного тоннеля при движении высокоскоростных поездов для перевозки пассажиров и грузов в условиях Арктики;

- повышенное внимание было уделено снеговым нагрузкам, воспринимаемым тоннелем, а также разработке конструкции, исключающей проникновение и накопление снежных масс во внутреннем объеме тоннеля. Также было изучено влияние ветровых нагрузок, воспринимаемых тоннелем, что позволило сформировать требования к проектированию тоннеля, промежуточных и анкерных опор.

Эти исследования определили облик арктического комплекса uST. Исходя из того, что ДСМП будет строиться на многолетнемерзлых грунтах, которые в силу геологических и погодных условий могут оказывать влияние на взаимное расположение подземных свай, фундаментов и опор крепления, было предложено использовать подвижные опоры между основными опорами в грунте и самим тоннелем. Аналогичное решение применяется при прокладке надземных трубопроводов большого диаметра. Подвижные опоры способны удерживать мембранный воздушный тоннель в проектном положении на протяжении всего срока эксплуатации.

Для строительства мембранных тоннелей используются технологии возведения эстакадных сооружений, учитывающие многолетний опыт эксплуатации нефте- и газопроводов, трубопроводов ТЭС и АЭС большого диаметра на Севере и в Арктике.

Поддерживать тоннель должны промежуточные опоры, воспринимающие только вертикальную нагрузку, с шагом от 60 м. Если необходимо пересечение ущелий, рек или других широких препятствий, то специалистами компании разработаны конструктивные решения, позволяющие увеличить длину пролетов до 1000 м и более.

Основная горизонтальная нагрузка от предварительно напряженного (растянутого) тоннеля ложится на анкерные опоры, установленные с шагом 2…10 км.

Поскольку тоннель пролегает через арктические пустыни, малонаселенные пункты, высоты опор в 3 м на таких участках будет достаточно. Это позволит сократить расходы на строительство и обеспечит минимальные отклонения от проектного положения.

На базе двухпутного воздушного тоннеля возможна организация системы транспорта углеводородов – магистральных газо- и нефтепроводов, установленных сбоку тоннеля на его опорах, что позволит упростить и удешевить дополнительную транспортировку больших объемов нефти и природного газа, а также продуктов их переработки.

Кроме того, на опорах тоннеля uST могут быть размещены магистральные линии электропередачи для обеспечения промышленных регионов России электрической энергией, выработанной в Арктике на местном дешевом топливе.

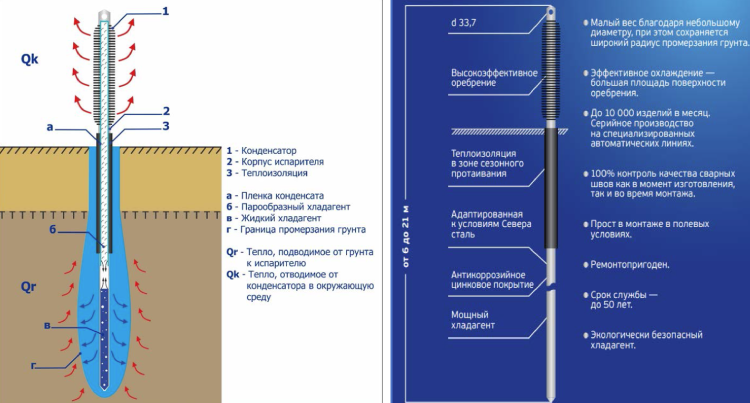

Для изготовления опор потребуется стальной прокат и железобетон, устойчивость на территории вечной мерзлоты обеспечат системы термостабилизации грунта.

Конструкция термосваи представляет собой металлическую запаянную трубу, заполненную хладагентом (керосином). Ее устанавливают в грунт так, что верх несколько выступает над поверхностью земли.

Действие термосвай основано на разности плотности холодного и теплого хладагентов: в зимнее время охлажденный сверху хладагент под действием силы тяжести опускается вниз, охлаждая нижнюю часть сваи и прилегающий к ней грунт.

После отдачи холода потеплевший и менее плотный хладагент снова поднимается вверх. Так за счет гравитационной циркуляции переохлажденного хладагента в термосвае не только сохраняется, но и усиливается мерзлое состояние грунтового массива.

Для большей эффективности работы систем термостабилизации грунта проектом ДСМП предусмотрено внедрение контролирующей системы геотехнического мониторинга, предполагающей проведение замеров в термометрических скважинах и технические осмотры.

Разработка проекта и измерения

Разработка технологии возведения эстакадных сооружений в вечномерзлых грунтах ведется с 1988 года по настоящее время под общим руководством генерального конструктора ЗАО «Струнные технологии» Анатолия Юницкого. Сегодня компанией отработаны ключевые технологии, необходимые для строительства дублера СМП, и проведен ряд исследований.

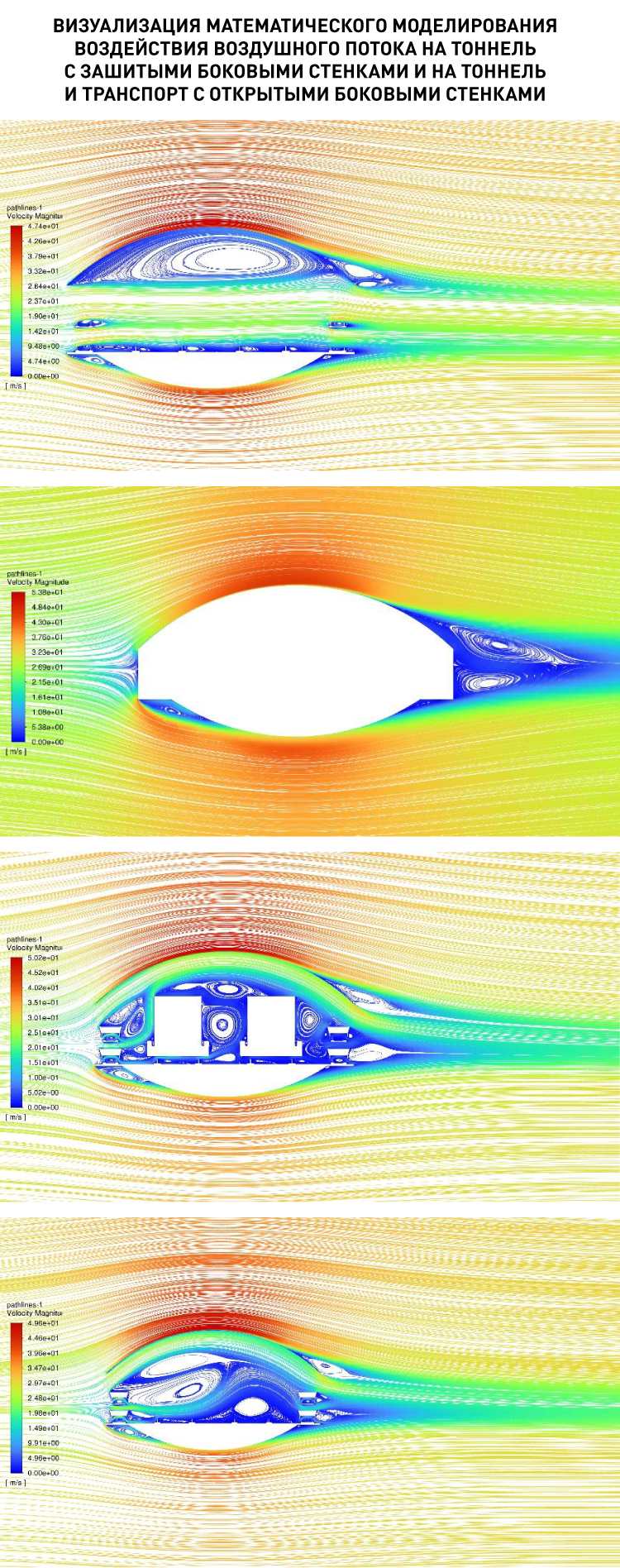

Полученные результаты помогли адаптировать конструкцию транспортного комплекса – тоннель мембранного типа, опоры, станционные сооружения, подвижной состав – для устойчивости к ветровой нагрузке согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» для любого ветрового района с учетом пульсационной составляющей. Также отдельно моделировали поведение конструкции при резких порывах ветра.

Суммарная скорость ветра с учетом порывов, которые выдерживает конструкция путевой структуры, промежуточных и анкерных опор, может достигать 50 м/с. Анализ ветровой нагрузки на модели изучался как при статическом расчете, так и с учетом инерционной составляющей при динамическом анализе для исследования колебаний конструкции.

Аэродинамические характеристики исследовали отдельно для определения фактических коэффициентов сопротивления и давления на конструкцию эстакады – тоннель мембранного типа и опоры. Также после определения собственных частот конструкции проверялась возможность появления аэроупругих колебаний во всем диапазоне скоростей ветра для недопущения их возникновения.

Подвижной состав дублера СМП также адаптирован к условиям эксплуатации при низких температурах. Конструктивные особенности юнимобилей позволяют работать при температурах от –60 до +40 °С.

Подвижной состав

Перевозить грузы и пассажиров внутри мембранного тоннеля должны будут специальные автономные транспортные средства. Руководить движением и работой всего арктического комплекса uST будет автоматизированная система управления. Специально для дублера СМП проработаны:

- высокоскоростной пассажирский поезд uST – это протяженный высокоаэродинамичный состав, состоящий из отдельных салонов (модулей) длиной порядка 6 м. При необходимости могут добавляться дополнительные грузовые модули (вагоны), не ухудшающие аэродинамические характеристики состава;

- юниконт – навесное автоматическое грузовое транспортное средство, предназначенное для транспортировки грузовых ISO-контейнеров между портами и логистическими центрами;

- юнитранс – автоматизированный транспортно-инфраструктурный комплекс с непрерывным кольцевым движением в составе воздушного тоннеля uST, позволяющий организовать магистральную непрерывную доставку сыпучих, штучных и фасованных грузов.

Существует два варианта исполнения арктического комплекса: с двухпутным движением и двумя разнонаправленными тоннелями. Вне зависимости от выбора конструкции тоннеля максимальная скорость поездов составит 360 км/ч. В перспективе этот показатель можно увеличить до 500 км/ч по результатам опытной эксплуатации и за счет применения новых моделей рельсовых беспилотных юнимобилей.

В случае реализации проекта высокоскоростные поезда uST смогут преодолевать расстояние от Архангельска до Магадана за 20 часов. Сейчас время в пути составляет примерно 140 часов – в 7 раз больше.

Перспективность проекта

В сложившихся экономических условиях нагрузка на Северный Морской путь будет только расти. Однако увеличение грузоперевозок этим маршрутом связано с рядом препятствий. В частности, сложная ледовая обстановка обусловлена необходимостью проектирования и строительства широкой номенклатуры судов ледового класса, ледоколов и расширения инфраструктуры под растущие потребности.

В этих условиях строительство сухопутного дублера СМП может сыграть важную роль в экономике России, а также способствовать хозяйственному освоению арктических территорий.

Возведение рельсо-струнной эстакады не требует поставок комплектующих из-за рубежа: основные материалы для нее производятся на территории СНГ.

Ориентировочная стоимость постройки ДСМП – около 10 млн долларов (чуть более 900 млн рублей) за 1 км. Следует отметить, что затраты, необходимые для реализации такого масштабного проекта, направленного на переустройство транспортной системы сухопутной части Арктического региона, не такие значительные: они находятся на уровне некоторых российских программ и общегосударственных проектов. При этом будет построена не просто транспортная магистраль, а два двухпутных транспортно-инфраструктурных комплекса: грузовой и высокоскоростной грузопассажирский.

Нравится:

Нравится: