Модели организационного совершенства более 30 лет находятся в авангарде современных методов управления и помогают руководителям искать резервы эффективности посредством диагностической самооценки. Изучение потенциала моделей совершенства для развития публичного сектора России и богатый исследовательский опыт в этом направлении позволили экспертам Высшей школы государственного управления Президентской академии (ВШГУ РАНХиГС) разработать новую модель эффективности и качества государственного управления (ЭКГУ), имеющую прямую связь с актуальной повесткой модернизации административных механизмов государства и опору на нормативно-правовую базу внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности.

Модель ЭКГУ

Модель эффективности и качества государственного управления (ЭКГУ) – это комплексная система оценки и совершенствования деятельности органов публичной власти Российской Федерации.

Справка

Модель ЭКГУ – это методология регулярного мониторинга, диагностики и совершенствования деятельности органов публичной власти, это современный подход к оценке эффективности деятельности органов публичной власти, основанный на балансе возможностей и результатов с акцентом на оценку используемых возможностей, методов и технологий через призму цикла непрерывных улучшений PDCA.

Разработка модели ЭКГУ и внедрение методологии в работу органов публичной власти ведется в рамках реализации стратегического проекта «Национальная школа государственного управления» федеральной программы «Приоритет 2030» в Президентской академии.

Пилотная апробация модели в Республике Башкортостан, Кабардино-Балкарской Республике, Сахалинской, Тюменской и Московской областях, а также в образовательных программах ВШГУ показала ценность ЭКГУ как действенного коммуникационного канала обратной связи руководителей и сотрудников органа публичной власти. Модель позволяет вовлекать персонал на местах в процессы совершенствования, стимулировать диалог внутри коллектива, запуская режим «внутреннего клиента» для оптимизации процессов, раскрывать внутренний потенциал людей в вопросах повышения эффективности деятельности и улучшения качества публичных услуг.

Появление модели ЭКГУ знаменует переход в семантике реформ от бизнес-категории «клиентоцентричность» к социально значимой категории – «человекоцентричность». Модель призвана придать импульс внедрению принципов и стандартов клиентоцентричности в сфере государственного управления с осознанной ориентацией на человека и переходом к культуре человекоцентричности в каждом аспекте деятельности органов публичной власти.

На инструментальном уровне концепция ЭКГУ обладает высоким потенциалом цифровизации процессов самооценки и ее результатов для удобства пользователей и масштабирования в пределах страны.

Модель ЭКГУ призвана объединить современные отечественные инициативы по построению человекоцентричного государства и накопленный опыт применения методов менеджмента качества и моделей совершенства для улучшения качества публичных услуг и повышения эффективности систем управления в ОПВ.

Методологическая основа ЭКГУ – модель совершенства EFQM , ставшая фундаментом для многих моделей организационной самооценки и премий по качеству, в том числе европейской системы оценки CAF для организаций публичного сектора и модели Премии Правительства Российской Федерации в области качества . Кроме того, методология ЭКГУ строится на принципах всеобщего управления качеством , закрепленных в международных стандартах на системы менеджмента качества ИСО серии 9000, а также принципах и стандартах клиентоцентричного государства, утвержденных Декларацией ценностей клиентоцентричности .

Модель ЭКГУ является переосмыслением модели CAF.

Справка

Пилотное внедрение модели CAF проходило начиная с 2006 года на различных этапах реформирования российской системы государственного и муниципального управления, в том числе под эгидой Всероссийской организации качества, Программы развития ООН, Всемирного банка, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, а с 2017 года – в рамках ряда научно-исследовательских проектов Президентской академии .

В 2006 году была предпринята первая попытка адаптации модели CAF к специфике российской системы государственного управления – разработана Система оценки эффективности деятельности аппаратов органов государственной власти и местного самоуправления «Эффективная публичная служба» – модель ЭПУС . Авторами концепции ЭПУС была предложена трехуровневая система оценки, включающая:

-

вовлечение всех сотрудников в процессы улучшений через экспресс-оценку;

-

классическую диагностическую самооценку группой по самооценке;

-

внешнюю экспертную оценку.

Кроме того, развертывание ЭПУС предполагало создание базы данных лучших практик государственного и муниципального управления и координационные механизмы масштабирования модели в органах власти.

Модель ЭКГУ 2024 года призвана заполнить методологические пробелы, образовавшиеся на современном этапе модернизации государственных механизмов при внедрении стандартов клиентоцентричности. Ценности и принципы этих стандартов , очевидно, являются интерпретацией принципов TQM .

С одной стороны, стандарты клиентоцентричности задают вектор нового качества государственного управления. С другой стороны, методы и модели менеджмента качества не интегрированы должным образом в повестку реформ.

Графическое представление модели объясняет логику ЭКГУ: эффективная организация публичного сектора добивается лучших результатов при наиболее полном раскрытии своих возможностей на основе постоянного совершенствования своей деятельности. Качество деятельности определяется степенью удовлетворения запросов и ожиданий людей при решении их жизненных ситуаций. При этом в сердце ОПВ – процессы, которые обеспечивают ритмичность и экономичность ее деятельности, создающей ценность для клиента – человека: сотрудника, гражданина или представителя организации .

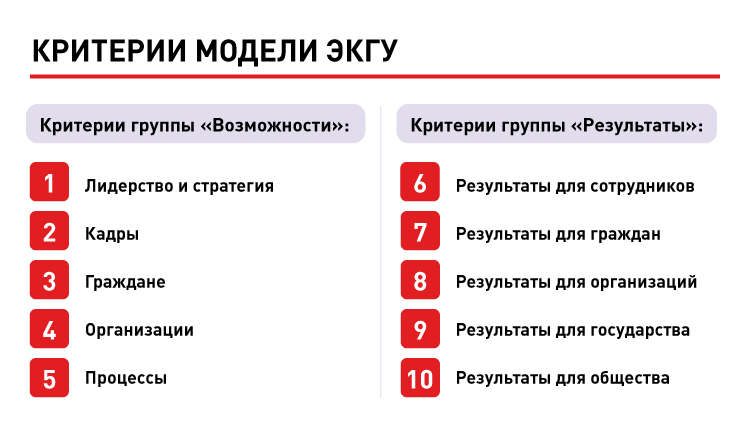

Десять критериев модели отражают основные аспекты деятельности эталонного органа публичной власти и включают две равнозначные и взаимодополняющие группы критериев: пять критериев группы «Возможности» и пять критериев группы «Результаты».

Каждый из десяти критериев включает по два подкритерия. Двадцать подкритериев включают по пять показателей. Сто показателей формируют матрицу оценки ЭКГУ.

Критерии группы «Возможности» характеризуют внутренний потенциал ОПВ в их стремлении к совершенству и человекоцентричности. «Результаты» будут зависеть от того, насколько успешно лидеры реализуют имеющиеся возможности. Раскрытие возможностей одинаково важно как для устойчивого развития ОПВ, так и для достижения результатов. Изучение и анализ результатов позволяют постоянно улучшать деятельность и находить резервы эффективности, а следовательно, новые возможности.

Критерий «Лидерство и стратегия» в базовых моделях совершенства разделен на два отдельных критерия. В модели ЭКГУ лидерство и стратегия объединены, поскольку принципы и ценности лидеров неразрывно переплетены с миссией и целеполаганием организации. А для публичного сектора, где основная задача лидера – быть эффективным проводником государственной политики, лидерство и стратегию целесообразно рассматривать в комплексе – как единый критерий.

Ядро человекоцентричности связывает модель ЭКГУ со стандартами клиентоцентричности и процессным подходом. На входе процессов – жизненные ситуации сотрудников, выступающих в качестве внутренних клиентов (критерий 2), граждан и организаций как внешних клиентов (критерии 3 и 4 соответственно). На выходе процессов – удовлетворенные потребности трех клиентских групп (критерии 6, 7, 8) согласно трем стандартам клиентоцентричности.

Процессы (критерий 5) пронизывают всю деятельность ОПВ и связывают ее с процессами других организаций, обеспечивая кратчайшие пути создания ценности для человека (сотрудника, гражданина, представителя организации), чем методично трансформируют вертикально ориентированные бюрократические структуры в более эффективные процессные горизонтальные модели и формируют базу для цифровой трансформации.

Ключевые результаты деятельности, представленные в известных моделях совершенства одним критерием, разделены на два: «Результаты для государства» (критерий 9) и «Результаты для общества» (критерий 10). Этим подчеркивается специфика сферы государственного и муниципального управления, где организации публичного сектора, встроенные в систему ГМУ , работают как на результат для государства – своего внутреннего клиента в широком смысле, так и на результат для общества – внешнего клиента также в широком смысле.

Критерии возможностей и результатов модели ЭКГУ взаимосвязаны. Стратегический контур модели соединяет возможности в области лидерства и стратегического управления (критерий 1) с полученными эффектами и воздействием через призму «Результатов для государства» (критерий 9) и «Результатов для общества» (критерий 10).

Ядро человекоцентричности образуют три пары сопряженных критериев: «Кадры» – «Результаты для сотрудников» (критерии 2 и 6), «Граждане» – «Результаты для граждан» (критерии 3 и 7), «Организации» – «Результаты для организаций» (критерии 4 и 8).

Процессы – сердце модели ЭКГУ. Уровень результатов ОПВ по каждому из пяти критериев зависит от реализации лидерами потенциала имеющихся возможностей. Процессы ОПВ постоянно улучшаются на основе изучения клиентского опыта и обратной связи от всех заинтересованных сторон. Цикл PDCA является основой совершенствования деятельности организации.

Методология самооценки по ЭКГУ

Методология ЭКГУ предполагает два формата проведения самооценки:

-

ЭКГУ-мониторинг – онлайн-опрос – самооценка;

-

ЭКГУ-диагностика – внутренняя экспертная самооценка;

К участию в опросе ЭКГУ-мониторинга привлекаются все сотрудники ОПВ с сегментацией на руководителей и исполнителей по группам должностей. Для органов публичной власти, имеющих подведомственные организации, как, например, в сфере здравоохранения или образования, рекомендуется вовлекать в процесс самооценки эти подведомственные организации. Таким образом, респонденты ЭКГУ-мониторинга разделяются на три группы:

-

руководители органа власти: руководители, помощники, советники;

-

специалисты органа власти: специалисты, обеспечивающие специалисты;

-

руководители подведомственных организаций.

Участники опроса оценивают показатели группы «Возможности», представленные в форме утверждений, не требующих от респондента знания модели ЭКГУ и глубокого погружения в методологию оценки. Например, утверждение для показателя 1 «Транслирование миссии, видения и ценностей, понятных для людей» звучит следующим образом: «В ОПВ сформулирована миссия – понятный для людей смысл его существования, ценности, на которых строится его деятельность, и видение – желаемое состояние в будущем. Эта информация известна сотрудникам, а также доводится до сведения общественности».

Респондент оценивает каждое утверждение по двум параметрам:

-

текущее состояние – достигнутый уровень;

-

значимость для улучшения – желаемый уровень.

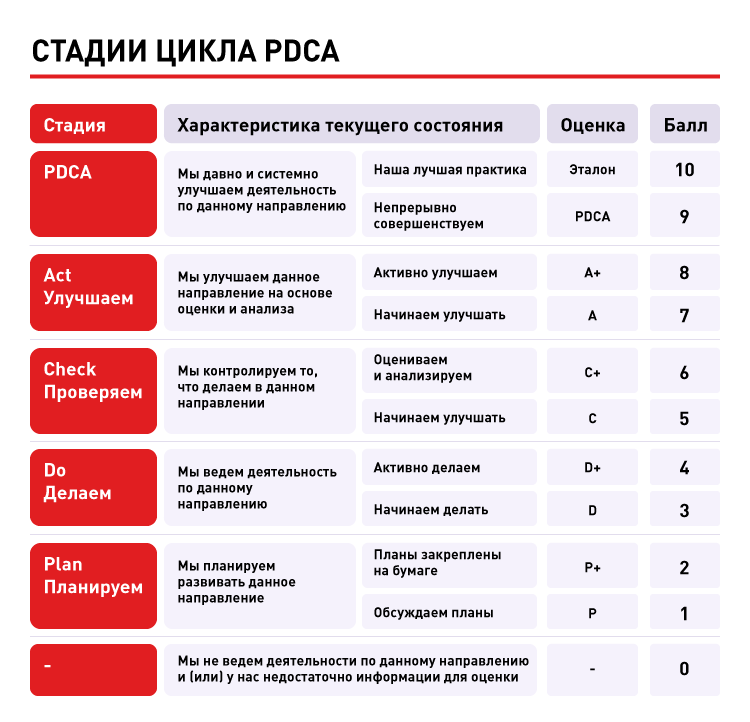

Оценка текущего состояния производится по десятибалльной шкале, в основе которой лежат стадии цикла PDCA:

-

Plan – планируй;

-

Do – делай;

-

Check – проверяй;

-

Act – улучшай.

Шкала PDCA является интуитивно понятной для сотрудников при оценке деятельности ОПВ и не требует специализированной подготовки. Такой подход помогает планомерно интегрировать методологию постоянного улучшения в ежедневную практику. Эквивалент оценки в баллах впоследствии используется для анализа результатов опроса.

Оценка значимости направления, его потенциала в контексте улучшения деятельности и развития ОПВ проводится по десятибалльной шкале с градацией оценок по степени важности достижения желаемого уровня для организации.

По результатам оценки каждого критерия респондент имеет возможность сформулировать области для улучшений (что улучшить?) и предложить конкретные инициативы – действия по улучшению (как улучшить?). Таким образом, все действия должны быть связаны с областями для улучшений.

Кроме того, по каждому критерию есть возможность привести примеры лучшей практики – накопленного опыта, который может быть рекомендован к распространению в других ОПВ. Если при оценке текущего состояния респондент выставил оценку «Эталон» – десять баллов, то оценку необходимо подкрепить примером лучшей практики.

Результаты опроса обрабатываются с использованием цифрового онлайн-сервиса , который формирует отчет по ЭКГУ-мониторингу для руководителя ОПВ, где визуализируются результаты оценки и используется ряд аналитических инструментов для принятия управленческих решений:

-

индекс значимости улучшений (ИЗУ);

-

индекс согласия (ИСОГ);

-

индекс энтропии (ЭНТ);

-

индекс толерантности к изменениям (ТИ);

-

индекс сопротивления изменениям (СИ).

Орган публичной власти, освоивший инструменты ЭКГУ-мониторинга, может перейти на более продвинутый уровень применения модели – ЭКГУ-диагностику. Это формат классической организационной самооценки, выполняемой группой по самооценке с последовательным аналитическим разбором критериев модели и поиском возможностей улучшений.

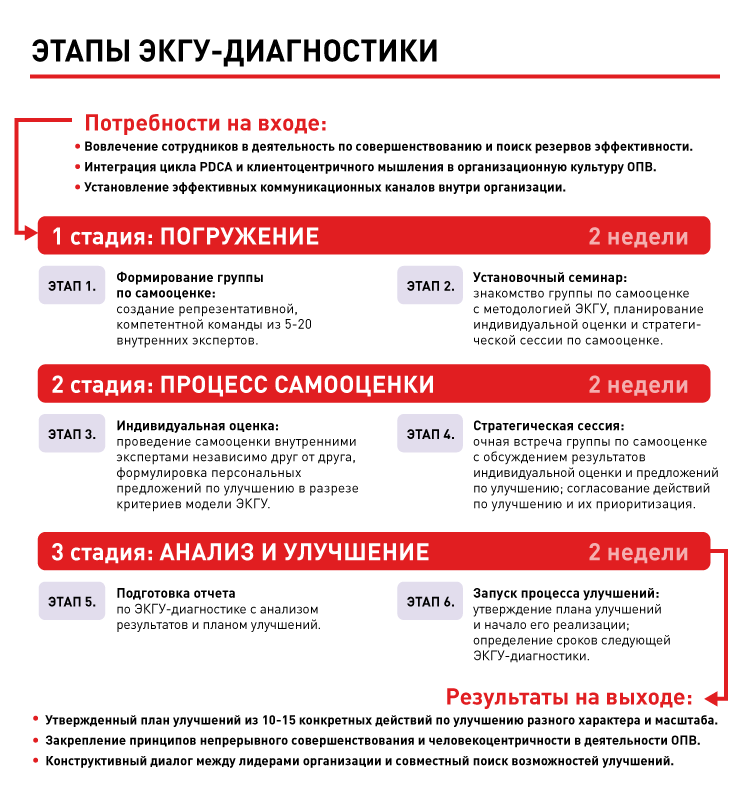

Углубленная самооценка требует от ОПВ более глубокого понимания модели и погружения в методологию. В отличие от ЭКГУ-мониторинга, ЭКГУ-диагностика должна проводиться не чаще одного раза в год, а суммарная продолжительность проведения диагностической самооценки должна составлять около полутора месяцев.

Проактивные лидеры ОПВ, принимая решение о проведении ЭКГУ-диагностики, руководствуются следующими мотивами:

-

вовлечение сотрудников в деятельность по совершенствованию и поиск резервов эффективности;

-

интеграция цикла PDCA и клиентоцентричного мышления в организационную культуру ОПВ;

-

установление эффективных коммуникационных каналов внутри организации.

Проводя углубленное самообследование, ОПВ проходит три стадии и шесть основных этапов ЭКГУ-диагностики, представленных на рисунке.

Заключение

Модель ЭКГУ создавалась экспертами ВШГУ Президентской академии с учетом практического российского и зарубежного опыта применения моделей совершенства в организациях публичного сектора. Разработчики ЭКГУ гармонизировали терминологию модели с профессиональной лексикой конечных пользователей – государственных и муниципальных служащих, работников государственных организаций. Методология ЭКГУ адаптирована к особенностям нормативно-правого регулирования, в частности, опирается на стандарты клиентоцентричности и федеральный проект «Государство для людей».

Пилотный проект по внедрению модели ЭКГУ в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан в 2024 году показал важность вовлечения подведомственных организаций в процессы самооценки и поощрения открытого диалога между ведомством и представителями курируемой сферы. Кроме того, был сделан вывод о необходимости разработки отраслевых версий модели с учетом специфики сферы применения. Первая отраслевая версия «ЭКГУ-медицина» разработана совместно с Минздравом РБ. Руководство по внедрению модели ЭКГУ в здравоохранении затрагивает управленческие аспекты взаимодействия органа публичной власти с курируемыми организациями системы здравоохранения – подведомственными учреждениями и негосударственными медицинскими организациями. В руководстве представлены взаимосвязи модели ЭКГУ с отраслевыми стандартами качества и безопасности медицинской деятельности.

Важно отметить, что использование каналов обратной связи в рамках ЭКГУ-мониторинга и ЭКГУ-диагностики может быть действенным инструментом для вовлечения сотрудников на местах в процессы улучшений и сбора предложений по улучшению. При этом цифровизация инструментария ЭКГУ сделает процессы оценки менее формальными, более удобными и простыми для пользователей, что позволит кратно масштабировать инициативы по применению модели.

Технологии искусственного интеллекта, интегрированные в цифровые инструменты ЭКГУ, помогут оптимизировать обработку, анализ и визуализацию данных самооценки ЭКГУ для руководителей, принимающих управленческие решения по улучшению деятельности.

Являясь российской разработкой, модель ЭКГУ сохраняет преемственность и может быть гармонизирована с известными моделями совершенства EFQM, CAF, Премии Правительства РФ в области качества, в том числе с целью участия в конкурсах качества или программах внешнего признания.

Елена Ефремова (Горчакова)

Елена Ефремова (Горчакова)

Нравится:

Нравится: